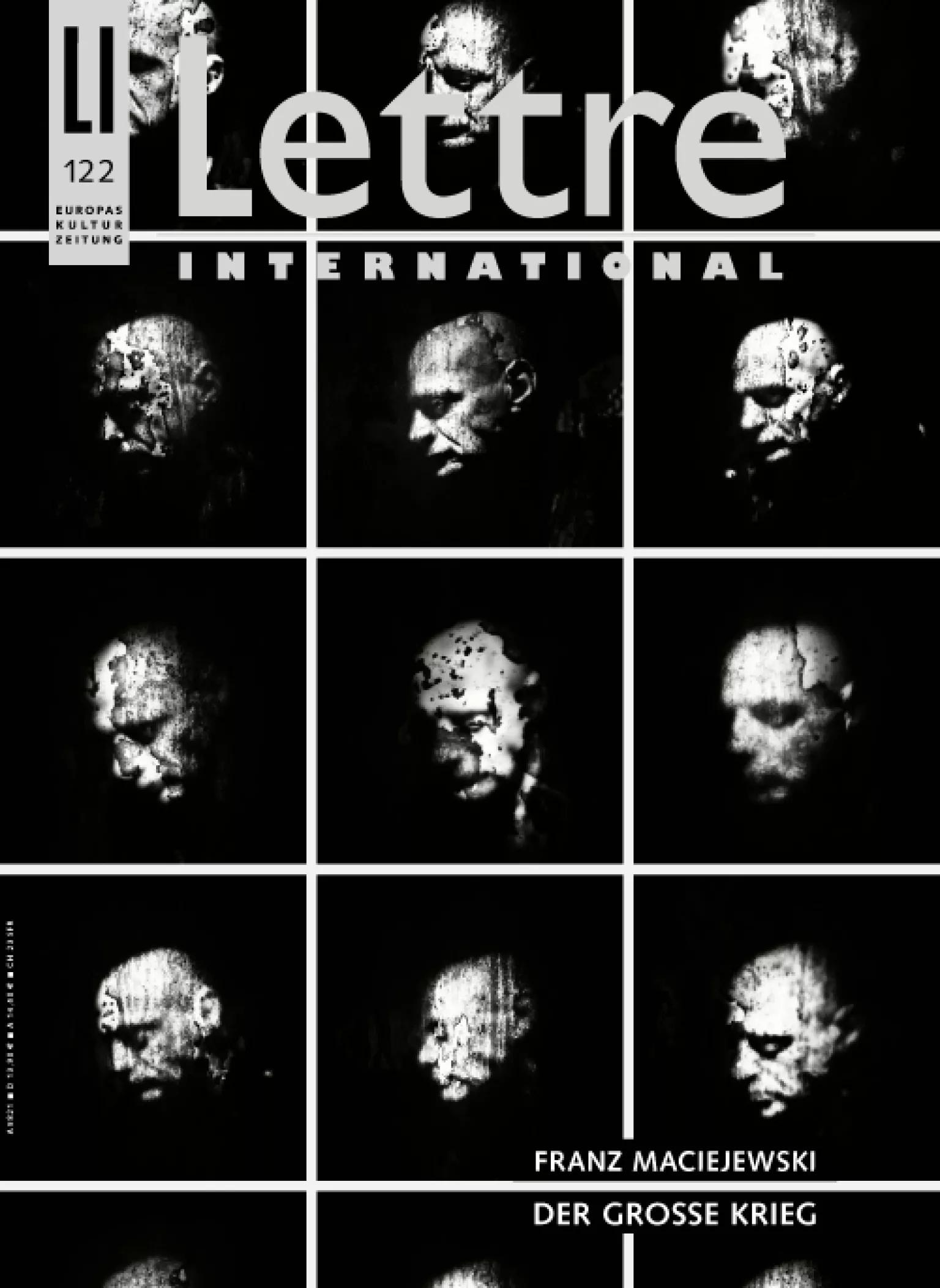

LI 122, Herbst 2018

100 Jahre Ratlosigkeit

Ein deutsches Nachdenken im Schatten des Großen KriegesElementardaten

Textauszug

(…)

Auch hundert Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, den Arnold Zweig den „Großen Krieg der weißen Männer“ genannt hat (der stupid white men, würden wir heute zuspitzen), sind wir noch nicht aus dem Schatten des Grauenhaften herausgetreten, stehen wir noch immer (wenngleich vielfach mit nur losem Bewußtsein) im Bann eines unfaßbaren Geschehens. In der Geschichte des industriellen Tötens war der Erste Weltkrieg die zweite große Attacke auf das Leben. Eine Generation vor den Flanders Fields wurde in den Union Stockyards, den Schlachthöfen von Chicago, die mechanisierte Massentötung im Stundentakt erstmals in Szene gesetzt, am Vieh. In den weitläufigen Schützengräben des Stellungskrieges, Pferche und Unterstände der anderen Art, wiederholte sich das Gemetzel an den Menschen. In Ypern, vor Verdun oder an der Somme wurden keine Schlachten geschlagen, es wurde geschlachtet. „What passing-bells for these who die as cattle“, schrieb Wilfred Owen die amtliche Mitteilung „... fallen in battle“ gegen den Strich.

Nachdem sie jahrhundertelang die indigenen Einwohner in ihren zu Kolonien erklärten Territorien unterworfen, ausgebeutet und dezimiert hatten, fielen die Herren der weißen, der westlichen Zivilisation nun mit gleicher Brutalität übereinander her – nicht ohne zynische Zwangsrekrutierung von Mitstreitern aus dem Reservoir ebenjener unterworfenen Völker. Der Moloch Krieg fraß am Ende die eigenen Kinder, unter Indienstnahme einer entfesselten Technik. Vernichtungswaffen ungeheuren Ausmaßes verwandelten Flandern und Nordfrankreich in ein riesiges Schlachthaus. Ein „Menschenschlachthaus“, wie es der hellsichtige Wilhelm Lamszus in bitterer Vorahnung genannt – und in seiner Ausdehnung doch unterschätzt hatte. Die Vernichtungskämpfe an der Westfront, also die Kriegsherren des Westens, dezimierten ganze Jahrgänge junger Franzosen, Engländer und Deutscher um ein geschätztes Drittel (was der Ausrottungsrate der Pest im Mittelalter entspricht). So setzten sie in vier langen Jahren, Wiederholungstäter allesamt, die Überlebensfähigkeit ihrer Nationen aufs Spiel. Aber nicht nur das; sie wüteten ebenso gnadenlos gegen Tiere und Pflanzen, setzten Mensch und Natur neuen mythischen Gewalten aus: der Skylla von Gewittern aus Stahl, der Charybdis saugender Erdschlünde und heimtückischer Giftwolken. Auf jeden toten Soldaten kamen vier, fünf tote Pferde: zu Tode geschunden, erschossen, in Granattrichtern ertrunken, auf dem Schlachtfeld vergast. Sie starben in der grausigen Kulisse von Kraterlandschaften mit Baumstümpfen unter berstenden Himmeln. Und sie starben qualvoll. „Ich habe nie zuvor ein Pferd stöhnen gehört“, läßt Erich Maria Remarque seinen Antihelden (Paul Bäumer) verlauten. „Es ist der Jammer der Welt, es ist die gemarterte Kreatur, ein wilder grauenvoller Schmerz.“

In jenen irren Momenten, in denen das Auge eines tödlich verwundeten Pferdes oder sein endlos tönender Todesschrei den mitleidenden Soldaten traf, nahm dieser gegen die Laufrichtung seiner Alltagserfahrung in seinem Gegenüber nicht das Schlachtvieh wahr – „es ist ja bloß ein Tier“, – sondern die Ebenbildlichkeit der Kreatur, ebenbürtig auch in der Erwartung einer gleich gültigen Erde. Würde am 11. November, dem Jahrestag des Waffenstillstands von 1918, statt einer Schweigeminute der Schrei eines sterbenden Pferdes zu hören sein, durchdringend wie der Schall eines Schofars, grell wie die Kontur auf Picassos Guernica – wer weiß, ob uns nicht ein heilloser Schrecken überkäme, die Fassungslosigkeit darüber, daß der Krieg gegen das Leben wohl Fronten und Waffen gewechselt, aber nicht wirklich aufgehört hat. In den Wechsel eingeschlossen die Generationen neuer Täter, Mitläufer und Zuschauer, darunter unsere Väter und Mütter und schließlich wir selbst. Der Epochenbruch des Ersten Weltkrieges war weder das apokalyptische Ende noch der Anfang des Rettenden. Ein Zeitgenosse wie Karl Kraus setzte die durchlebte Menschheitsdämmerung als Karneval der Letzten Tage der Menschheit in Szene, ließ uns aber durch den Mund des Optimisten gleichwohl wissen, daß die Unmenschlichkeit ihre besten Zeiten noch vor sich habe.

Kolyma (der zentrale Ort des Archipels Gulag im Nordosten Sibiriens), Auschwitz (das berüchtigtste Vernichtungslager der Nazis, Synonym für den Holocaust), Hiroshima (die erste vom atomaren Feuer vernichtete Stadt der Welt), so heißen (in chronologischer Reihenfolge) die nächsten Einschläge absoluter „weißer“ Gewalt auf der nach oben offenen Skala menschlicher Grausamkeit. Sie prägen die Signatur des letzten Jahrhunderts bis auf den heutigen Tag. Uns Nachkommen (Nachkommen von Mördern, um mit dem desillusionierten Freud zu sprechen) erscheint im Blick zurück der Große Krieg jetzt als „Urkatastrophe“ – Schauplatz nicht nur ungesühnter Kriegsverbrechen, sondern darüber hinaus Quell eines sich fortzeugenden Frevels von Terror und Krieg; also als ein Menetekel der Menschheitszukunft, mit dem die Vision einer friedlich voranschreitenden Industriegesellschaft, Schrift an der Wand, in ihrer entstellten Form durch die unsichtbare Hand einer self-fulfilling prophecy kapitelweise fortgeschrieben wird.

Es ist eine (spät) erlernte Selbstverständlichkeit geworden, daß der deutsche Blick bei Auschwitz verweilt und verharrt als dem schlimmsten Bösen unserer Geschichte. Und so steht auch an diesem hundertsten Jahrestag das Fortleben des Ersten Weltkriegs in der Geschichte eines zweiten völkermordenden Krieges im Mittelpunkt der deutschen Rückbesinnung. Diese vollzieht sich unabdingbar im Schatten der einen Frage, die uns Deutsche wie ein unerlöster Geist quält: Welche Verkettung von Umständen und Ereignissen, Personen und Handlungen mußte zusammenkommen, damit Menschen die Massenmorde des Holocaust, die Verfolgung und Ermordung von Millionen unschuldiger Zivilisten, denken, planen und durchführen konnten? Woher stammte der dämonische Vernichtungswille der nationalsozialistischen Täter, wie stand es um die Seelenstände der „normalen“ Deutschen, die jene nicht nur gewähren ließen, sondern mitmachten, dabeistanden, zuschauten? Zurückgeworfen auf den wiederholten Versuch, das Unvorstellbare begreifen zu wollen, stellt sich damit eine nicht abzuweisende Nachfrage: Kann ein neuer, nicht rituell erstarrter Blick auf die gewaltigen Schockwellen, die der Große Krieg über Deutschland und Europa geschickt hat, das Sediment einer extremen seelischen Zerstörung erkennen, das den (Sonder-)Weg in den Holocaust als Teil der unvorstellbar destruktiven Nachwirkung jener Urkatastrophe erklären könnte, beschritten von jener Großgruppe, die ihr in besonders dramatischer Weise ausgesetzt war – den Deutschen? Die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs wird heute weitestgehend als eine Ausgeburt der traumatischen Niederlage Deutschlands verstanden, also als ein nahezu erwartbarer (freilich auch aufhaltbarer) Revanchekrieg gegen die Gegner von gestern. Gibt es Gründe, von einem mehrstufigen Trauma auszugehen, das (über den Wiederholungszwang zur erneuten Kriegsführung hinaus) ebenso den dämonischen Motor hinter dem Wahnsinn der Holocaustverbrechen angetrieben haben könnte; einer Schlangenbrut, die ihr Gift zwar erst im Schoße des neuen Krieges ausspie, aber in den Körpern deutscher Krieger heranwuchs und ausgetragen wurde, von Frontsoldaten, deren Seelen der erste Krieg zerstörte, auch wenn sie seinen Granaten entkamen?

(…)