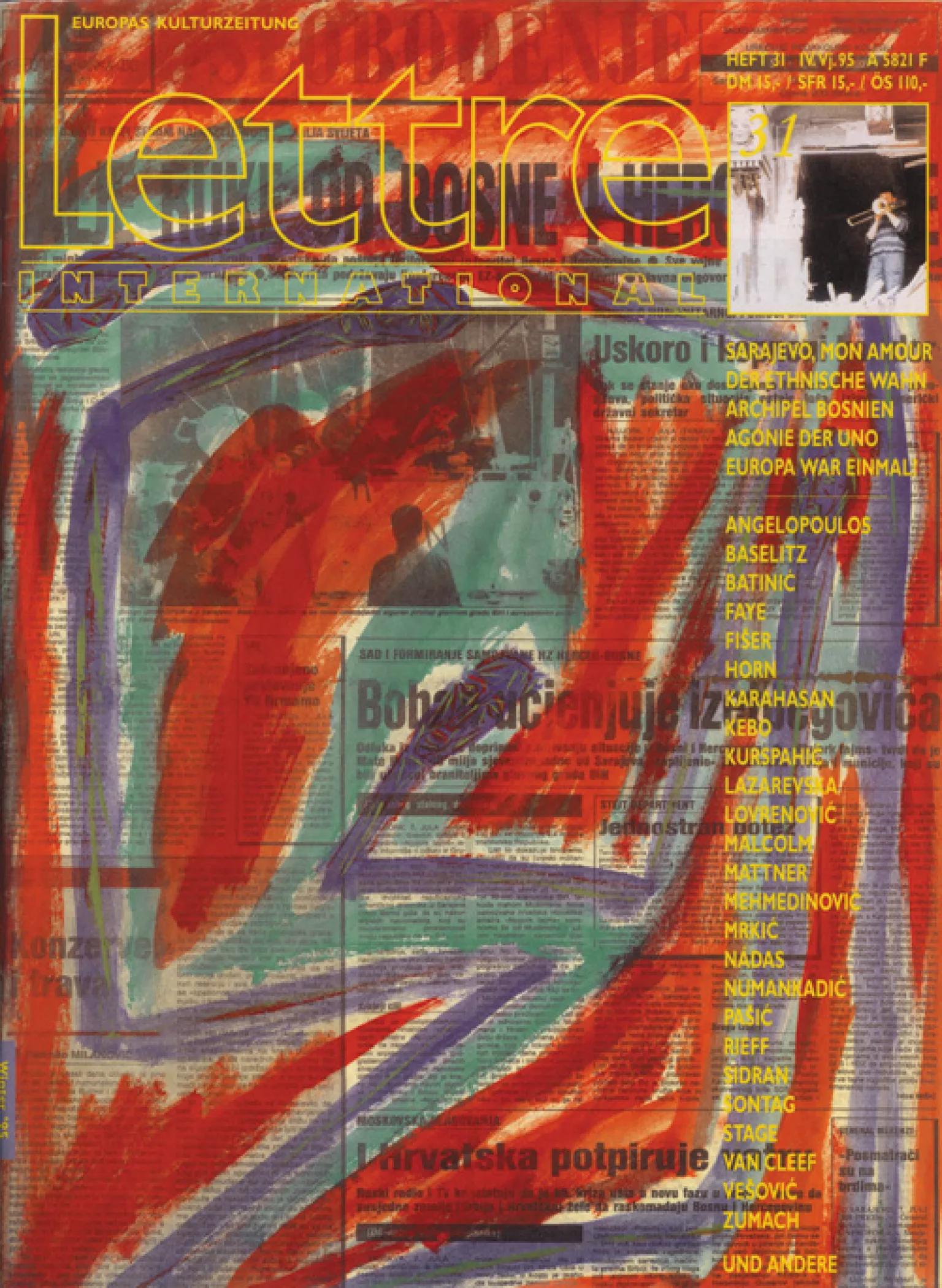

LI 31, Winter 1995

Die Pilatus-Taktik

Frieden für Europa - das Ende für Bosnien?Elementardaten

Textauszug

(...)

Ähnlich wie die UNO hat jede Nation für ihre Bosnien-Politik Entschuldigungen geltend gemacht, die vor dem Hintergrund der innenpolitischen Gegebenheiten dieser Nationen plausibel gewesen sind. Obwohl sich die Deutschen Ende 1991 nicht davor gescheut hatten, die internationale Anerkennung Kroatiens voranzutreiben, stellten sie sich danach auf den Standpunkt, die während des Zweiten Weltkriegs auf dem Balkan begangenen Nazi-Verbrechen würden ihnen ein aktives Eingreifen in Bosnien verbieten. Im Sommer 1995 vertraute mir ein deutscher Politiker während seines Informationsbesuchs in Kroatien an: ,,Unser Botschafter hier überläßt praktisch alles den Amerikanern. Wie es scheint, ist er noch nicht mal über den aktuellen Stand der Verhandlungen auf dem "laufenden". Aus deutscher Sicht mag dies zweifellos der weisere Kurs gewesen sein. Da man den Deutschen vorwarf, sie hätten durch ihre übereilte Anerkennung Kroatiens und Sloweniens den Krieg in Bosnien erst heraufbeschworen, begnügten sie sich nun mit einem Platz am Spielfeldrand: Dort, wo man eigentlich Europas stärkste Macht erwartet hätte, klaffte ein diplomatisches und politisches schwarzes Loch.

Rückblickend konnte ein Europa, aus dem die Deutschen verschwunden waren, niemals eine stringente Balkanpolitik verfolgen. Aber Deutschland glänzte durch Abwesenheit, weil die Deutschen noch immer der Idee verhaftet waren, Deutschland habe sich aus der internationalen Politik herauszuhalten, selbst nach Ende des Kalten Krieges und nach Auflösung der Ordnung von Jalta, auf der das Modell Deutschland als ökonomische Großmacht und politisch und militärisch weiterhin besetztes Land basiert hatte. Der Schritt zur diplomatischen Anerkennung Kroatiens und Sloweniens war im Grunde Deutschlands erste Maßnahme, die im Widerspruch zu den Wünschen der Amerikaner und Franzosen stand. Und was die Deutschen ablehnten - aus Furcht vor jener vermeintlichen Lektion des zwanzigsten Jahrhunderts, wonach Deutschland entweder demokratisch oder politisch mächtig, aber nie beides zusammen sein könne -, das paßte der politischen und wirtschaftlichen Führungsschicht Deutschlands perfekt in ihr Konzept: Politisch Partei zu ergreifen war naturgemäß schlecht fürs Geschäft. Und so deckten sich die Interessen der sentimentalen Linken und die der Bundesbank auf erschreckende Weise.

Der Druck der Öffentlichkeit, hervorgerufen durch sechs Monate Abendnachrichten und die Bilder, wie Vukovar in Echtzeit dem Erdboden gleichgemacht wurde, hatte Bonn - in weitaus stärkerem Maß als die Einflußnahme der kroatischen Diaspora in Bayern oder das Drängen der Österreichischen Regierung - zur diplomatischen Anerkennung Kroatiens gezwungen. Zugunsten Bosniens gab es keinen solchen Druck. Ganz im Gegenteil: Gerade die deutsche Linke ereiferte sich gegen die Rufe nach einer militärischen Intervention und klammerte sich an ihren, so einer ihrer Wortführer, prinzipiellen Antibellizismus."

In Frankreich und in Großbritannien, wo keine nennenswerte Tradition des Antibellizismus existierte, mit der sich die Politiker hätten auseinandersetzen müssen, herrschte die weitverbreitete Überzeugung, es lohne sich einfach nicht, den Frieden in Europa aufs Spiel zu setzen, bloß um die Vernichtung der bosnischen Muslime zu verhindern, so bedauerlich deren Schicksal auch sein mochte. London und Paris wollten eine Beilegung des Bosnienkonfliktes zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Ihnen war bewußt, daß ihre Wähler, im Gegensatz zu den Amerikanern, wegen des Verlusts einer relativ kleinen Zahl von Soldaten bei UN PROFOR-Einsätzen auf dem Balkan nicht aufbegehren würden.

Doch auch wenn sie auf Verluste unter ihren Truppen gefaßt waren, stand für die Briten und Franzosen fest, daß die UNPROFOR-Truppen nicht für immer in Bosnien bleiben konnten. Und als der Krieg im Frühjahr 1995 wieder mit aller Heftigkeit losbrach, fiel den Briten und Franzosen die humanitäre Rechtfertigung des UNPROFOR-Einsatzes noch schwerer als seinerzeit Shashi Tharoor und seinen Kollegen in der UN-Abteilung für friedenserhaltende Operationen während der Bihac-Krise Ende 1994. Die Geiselkrise vom Juni 1995, bei der die Serben im Anschluß an ein paar begrenzte Luftangriffe der NATO Hunderte von Blauhelmen und UN-Militärbeobachtern als Geiseln nahmen, verstärkte bloß den Wunsch der Großmächte nach einem Rückzug der UNPROFOR. Forderungen nach einer Evakuierung des UNPROFOR-Personals aus den östlichen Schutzzonen Gorazde, Srebrenica und Zepa waren dem Weltsicherheitsrat in einer nicht öffentlichen Sitzung schon am 24. Mai 1995 förmlich unterbreitet worden, von General Janvier. Und die Ausweichpläne für die Verlegung der UNPROFOR in sicherere Stellungen in Zentralbosnien, weit entfernt von den umkämpften Gebieten, wurden auf den neuesten Stand gebracht. Innerhalb der UNPROFOR ging man mittlerweile weitgehend davon aus, daß die eigentliche Aufgabe der sogenannten Schnellen Eingreiftruppe aus britischen, französischen und holländischen Verbänden, die ein paar Monate früher stationiert worden war und deren Vorschriften für den Waffengebrauch weniger eng waren als bei anderen UNPROFOR-Truppen in Bosnien, darin bestünde, den Abzug der UN-Kontingente zu sichern.

Man konnte überall hören, daß sich die Briten bereits auf ihren Abzug vorbereiteten. Es war die französische Regierung François Mitterrands, die sich gegen einen Abzug sträubte. Aber Mitterrands Nachfolger war Jacques Chirac, ein Mann der zwar keine besonderen Sympathien für die Seite der bosnischen Regierung hegte - ,,das sind doch alles Tiere, die reinsten Barbaren", sagte er bei seinem ersten offiziellen Besuch in Washington zu einer Gruppe von Kongreßabgeordneten -, aber auch nicht die tiefsitzende, generationsbedingte und kulturelle Verbundenheit mit den Serben verspürte, die seinen Vorgänger ausgezeichnet hatte. Chirac zeigte nur mäßiges Interesse für die 1915 vollbrachten Heldentaten General Franchet Despinays, die Franko-Serbische Freundschaft oder das Schreckgespenst ottomanischer Blutrünstigkeit, das jedes Schulkind der Mitterrand-Generation durch die Geschichte über den zu Nis aufgetürmten Berg aus Serbenschädeln kennengelernt hatte. Chirac, der seinen Miltärdienst in vollen Zügen genossen hat und in seiner Verpflichtung auf Frankreichs glorreiche militärische Vergangenheit - wie er durch die zum fünfzigsten Jahrestag von Hiroshima wiederaufgenommenen französischen Atomtests im Südpazifik unter Beweis stellen sollte - durch nichts zu beirren ist, lag die französische Armee am Herzen. Und die französischen UNPROFOR-Truppen wurden gedemütigt.

So wie jede richtige nationale Armee ihren Traum von Ruhm und Ehre hat, hat auch jede ihren Alptraum. Der Alptraum der französischen Armee heißt schmählicher Rückzug". Das Ende der Armee Napoleons III. in Mexiko im Jahre 1864, Frankreichs Untergang im Jahre 1940, Dien Bien Phu im Jahre 1954 und der 1962 besiegelte Verlust Algeriens sind die unerträglichen Ereignisse in den militärischen Annalen Frankreichs. Im Sommer 1995 zeichnete sich ab, daß die französischen Einheiten im Sektor Sarajevo mehr oder weniger davor standen, wieder einmal gedemütigt zu werden.

Wie fast immer in Bosnien, und allen anderslautenden Beteuerungen der UNPROFOR zum Trotz - durch die bosnischen Serben erfolgen. Das Waffenstillstandsabkommen, das der frühere amerikanische Präsident Jimmy Carter im Winter 1994/95 ausgehandelt hatte, war schon im Frühjahr 1995 Makulatur. Während des Waffenstillstands hatte die UNPROFOR die am Südufer des Flusses Miljacka gelegenen Kontrolppunkte einer jener Brücken besetzt, die das von der bosnischen Regierung kontrollierte Sarajevo mit dem von den Serben gehaltenen Stadtteil Grbavica verbinden. Ein paar Zivilisten gestattete man sogar, die Brücke in dieser oder jener Richtung zu überqueren. Als die Kämpfe wieder aufflammten, beschlossen die Serben, diese Kontrollpunkte zurückzuerobern. Zu diesem Zweck zogen sie sich erbeutete französische Uniformen an. Warum der Sachverhalt, daß sie sich als Franzosen verkleideten, Jacques Chirac derart auf die Palme gebracht haben soll, ist in Anbetracht dessen, was die Serben sonst noch in Bosnien getan haben, eine Frage für Psychohistoriker. Es steht jedoch außer Frage, daß dies tatsächlich so gewesen ist. Chirac persönlich ordnete die Rückeroberung dieser Brücke an. Zur großen Belustigung der an der Frontlinie stationierten bosnischen Regierungstruppen mußten die mit dieser Aufgabe betrauten französischen Einheiten die bosnische Seite um Feuerschutz bitten und darum, dieses Hilfsersuchen für sich zu behalten; die Bosnier kamen der ersten Bitte nach.

Danach änderte sich die Einstellung der Franzosen. Französische Bodentruppen, die sich bis dahin vorbehaltlos den offiziellen" Blickwinkel der UN-Abteilung für friedenserhaltende Operationen zu eigen gemacht hatten, wonach alle Konfliktparteien die gleiche Schuld traf, sprachen von da an mit unverhülltem Haß über die Serben. Und Chirac wollte nichts mehr mit den Serben zu tun haben. Durch ihre Geiselnahmen und ihren Angriff in Sarajevo hatten die Serben den Bogen überspannt. Zunächst war dies freilich noch nicht klar zu erkennen. Das Leichenhaus Srebrenica stand erst noch bevor. Es war jedoch offenkundig, sogar noch vor dem erneuten Engagement der Amerikaner, daß die Tage der UNPROFOR-Mission gezählt waren. Angesichts Srebrenicas war jedoch völlig unklar, was die Zukunft bringen würde: einen uneingeschränkten Sieg der Serben oder irgend ein anderes Ergebnis, was nach so vielen enttäuschten Hoffnungen nur schwer vorstellbar schien.

Im Gegensatz zu Frankreich war der britischen Regierung das Schicksal Bosniens im Grunde immer gleichgültig gewesen. Die Franzosen begriffen, daß Bosnien eine Demütigung Europas bedeutete, auch wenn sie sich weigerten, ihre eigene Rolle in dieser schändlichen Tragödie klar einzugestehen. Die Engländer waren völlig indifferent. Ein höherer Beamter des Foreign Office sagte zu Michael Williams gegen Ende einer Lagebesprechung, bevor sich drr UN-Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit im ehemaligen Jugoslawien für 1993 und 1994 nach Zagreb aufmachte, um seinen Posten anzutreten: ,,Mein lieber Mann, das sind dort alles Kannibalen."

Kein amerikanischer Diplomat, mag er noch so gefühllos oder uninformiert gewesen sein, hat je so über Bosnien gedacht. Es ist den Amerikanern hoch anzurechnen, daß sie sich weigerten, ihr Gewissen draußen vor der Tür zu lassen, wenn sie die Bosnienfrage erörterten. Madeleine Albright, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, begründete die amerikanische Ablehnung des Vance-Owens-Friedensplans mit dem Argument, die USA könnten keinem Plan zustimmen, der ethnische Säuberungen in so starkem Ausmaß belohne". Europäer mögen diesen amerikanischen Moralismus, den sie in der Regel als eine Spielart von Naivität erachten, bespötteln, doch auch wenn sich manche amerikanische Politikwissenschaftler neuerdings zu einer eher europäischen Realpolitik hingezogen fühlen, bedarf die amerikanische Außenpolitik unbedingt einer moralischen Komponente, da sie sich andernfalls selbst zum Scheitern verurteilt. Natürlich besteht hierbei immer die Gefahr, daß Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Und genau das ist in Bosnien passiert.

Von dem Zeitpunkt, als die Clinton-Regierung dem Vance-Owen-Plan ihre Unterstützung entzog, bis zum Sommer 1995, als sie sich mit der konkreten Aussicht konfrontiert sah, Truppen zu entsenden, um den Abzug der UNPROFOR abzusichern - oder, mit anderen Worten, die schwierigste und gefährlichste aller militärischen Operationen zu überwachen: einen Rückzug unter feindlichem Feuer -, hatten sich die USA damit begnügt, Initiativen der Europäer und der Vereinten Nationen zu blockieren, die der bosnischen Regierung eine Teilung ihres Landes aufzwingen sollten, und politischen Rat sowie, in geringfügigem Ausmaß, verdeckte Militärhilfe zur Verfügung zu stellen. Manche Mitarbeiter der Regierung - etwa der Nationale Sicherheitsberater Anthony Lake, Madeleine Albright und Richard Holbrooke, der Bosnien-Sonderbeauftragte des Außenministeriums - wollten mehr tun. Doch Strobe Talbott, de Stellvertretende Außenminister, war der Ansicht, daß eine stärkere Unterstützung der bosnischen Regierung die Jelzin-Regierung in Moskau in Bedrängnis bringen würde, und seine Ansichten überzeugten einen Präsidenten, der nach Entschuldigungen suchte.

Die unermüdlichen Bemühungen des Senators zur Aufhebung des Waffenembargos gegenüber der bosnischen Regierung - mochten sie noch so sehr von politischer Berechnung geprägt sein - sorgten dafür, daß Bosnien ein Thema blieb, dem die Regierung nicht völlig ausweichen konnte. Und als Senator Dole - nach den Ereignissen von Srebrenica - im Kongreß genug Stimmen beisammen hatte, um nicht bloß ein Gesetz zur Aufhebung des Waffenembargos durchzubringen, sondern womöglich auch das von Clinton in Aussicht gestellte Veto außer Kraft zu setzen, begann die Regierung energisch zu handeln. Der Bosnien-Sonderbeauftragte Holbrooke, der seine Unzufriedenheit mit der US-Politik und seinen Wunsch, aus der Regierung auszuscheiden und ins New Yorker Bankengeschäft zurückzukehren, nie verhehlt hatte, erhielt plötzlich die Befugnis, im Namen der Vereinigten Staaten aktiv zu werden.

Das Friedensabkommen für Bosnien, das bei seinen Verhandlungen herauskam, wurde im November 1995 in Dayton, Ohio, paraphiert. Es ist in der Tat Holbrookes Verdienst. Anders als seine englischen und französischen Kollegen oder die Beauftragten der Europäischen Union und der UNO hat er nie geglaubt, daß seine moralischen Überzeugungen bei seiner Tätigkeit als Diplomat keine Rolle spielen dürften. Seine Frau, Kati Marton, hat Bücher über den Grafen Bernadotte und Raoul Wallenberg geschrieben, über Diplomaten, die sich vor die Entscheidung gestellt sahen, entweder mit den Nazis zu verhandeln oder die Menschen, denen sie helfen wollten, ihrem Schicksal zu überlassen. In Privatgesprächen hat Holbrooke des öfteren auf das Dilemma dieser Männer hingewiesen, genauso wie er und Mitglieder seines Teams ihre Wut auf die Serben ganz offen ausgesprochen haben. ,,Für die Muslime", sagte mir einer von ihnen, ,,ist eine Anerkennung der `Republika Srpska' wie eine Anerkennung des Dritten Reiches." Ein UN-Beamter hätte dasselbe sagen können. Aber den folgenden Satz hätte keiner von ihnen auch nur im Traum ausgesprochen: ,,Die Bosnier sind im Recht", fuhr der Diplomat fort, doch sie sind nicht stark genug, um die Serben auf dem Schlachtfeld zu bezwingen."

Deshalb baute Holbrooke, wie schon das Vance-Owen-Team, bei seiner Diplomatie auf einem Handel mit Slobodan Milosevic, dem Auslöser der jugoslawischen Katastrophe; oder, anders formuliert, auf eine Trennung des Zauberers von seinen Lehrlingen. Zwar vertraten manche Leute nach Dayton die Ansicht, Holbrooke hätte unter Umständen einen besseren Vertrag aushandeln können, doch niemand glaubte ernsthaft, daß es außer einem Frieden, der Milosevic fast alles gab, was er haben wollte, und einer Rückkehr zum Krieg noch andere Alternativen gegeben hätte. Doch was die Amerikaner von den UN-Beamten und den Diplomaten der Europäischen Union unterschied, war die Tatsache, daß sie die bosnische Tragödie mit moralischen Begriffen erfaßten - ,,das größte Versagen des Westens seit den 30er Jahren", pflegte Holbrooke zu sagen.

Trotz seiner Aggressivität und seines legendären Selbstbewußtseins schien Holbrooke nie aus dem Auge zu verlieren, was in Bosnien auf dem Spiel stand. Vielleicht war dies der Grund, weshalb der von ihm formulierte Friedensllan eine völlig andere Qualität aufzuweisen schien als der, den die französische Regierung achtzehn Monate früher vorgelegt hatte, obwohl beide Pläne de facto eine Teilung des Landes vorsahen. Holbrooke spürte einfach, daß es keine Alternative gab: Entweder kämpften die Bosnier weiter oder sie akzeptierten den am wenigsten ungerechten Frieden, den die Amerikaner für sie herausholen konnten. Bei den diplomatischen Verhandlungen, nach den NATO-Luftangriffen gegen die Serben, aber vor den Gesprächen in Dayton, ergab sich eine Situation, in der die Bosnier auf stur schalteten. Holbrooke, so erzählte später einer der bosnischen Verhandlungsführer, habe die Achseln gezuckt und gesagt, wenn es ihnen damit ernst sei, müßten sie eben wieder zum Krieg zurückkehren. Und genau das war der Punkt. Hätte die Weltgemeinschaft gleich zu Anfang interveniert und Truppen in Bosnien stationiert, als Präsident Izetbegovic sie zum ersten Mal darum gebeten hatte, dann hätten die Serben, wie Radovan Karadzic in einem BBC-Interview selbst eingeräumt hat, vom Krieg absehen müssen. Wäre das Waffenembargo 1993 aufgehoben worden, dann hätten sich die militärischen Tatsachen womöglich anders dargestellt. Doch im Herbst 1995 war es einfach zu spät.

Man sagt den Bosniern nach, sie seien Träumer, und für lange Zeit hielten sie Wirklichkeit von sich fern, so wie Sarajevo seinen serbischen Belagerern die Stirn bot. Doch als es der bosnischen Regierungsarmee im Mai 1995 nicht gelang, den serbischen Belagerungsring um Sarajevo zu sprengen, und besonders nach dem Gemetzel von Srebrenica, war den Bosniern klar, daß ihnen nur noch eine Alternative blieb: nachzugeben. Die Amerikaner bestanden jetzt auf Frieden und rückten von ihrer Zusage ab, für einen einheitlichen bosnischen Staat einzutreten. Die Aussicht, zwischen den Serben und einem unzuverlässigen kroatischen Verbündeten sowie einem ihnen gegenüber weitgehend feindlich eingestellten Europa und einer gleichgültigen UNO zerrieben zu werden - diesmal jedoch ohne die offene diplomatische und die verdeckte militärische Unterstützung durch die Amerikaner -, war mehr als beängstigend. Schon bevor sie in Dayton eintrafen, wußten sie, daß es keine echte Alternative zu der von Holbrooke zusammengeschusterten humanen Version einer ethnischen Teilung ihres Landes gab.

Präsident Alija Izetbegovic drückte das in seiner bewegenden Rede bei der Unterzeichnungszeremonie folgendermaßen aus: ,,Angesichts der gegenwärtigen Situation und angesichts der gegenwärtigen Welt konnte kein besserer Frieden erreicht werden." Er fügte hinzu, daß er alles in seiner Macht Stehende getan habe, um zu gewährleisten, ,,daß das Ausmaß des Unrechts, das unserem Volk und unserem Land angetan wurde, gemindert wird." Izetbegovic tat das einzig Richtige, als er unterschrieb, auch wenn das Abkommen von Dayton bei nüchterner Betrachtung kaum mehr war als die Ratifizierung der Niederlage Bosniens ... genauso wie Holbrooke das einzig Richtige tat, als er ein Abkommen durchpeitschte, von dem er tief in seinem Innern zweifellos wußte, daß es ungerecht war. Und zweifellos hatten die meisten Serben, trotz all ihrer Sprüche über die Opfer, die sie gebracht haben, das Ausmaß dessen erkannt, was sie gewonnen haben. In einer Rede im serbischen Fernsehen, die am Tag der Paraphierung des Dayton-Abkommens in Bosnien ausgestrahlt wurde, gratulierte Slobodan Milosevic dem serbischen Volk zur Errichtung der Republika Srpska" und las eine Liste mit all den Städten vor, die im Einklang mit dem Abkommen unter serbische Kontrolle geraten würden. Ganz oben auf dieser Liste standen Srebrenica und Zepa. Selbst Radovan Karadzic, der das Abkommen anfangs in Bausch und Bogen verdammt hatte, sagte ein paar Tage später, daß es ganz im Sinne der Serben ausgefallen sei. ,,Wir kriegen halb Bosnien", sagte er, wir kriegen vierzig Städte und viel guten Boden."

Die Bosnier dagegen erkannten genauso deutlich, daß sie verloren hatten. Unbeantwortet blieb die Frage, ob die Bosnier - unter der Voraussetzung der Entsendung von NATO-Truppen nach Bosnien - ihre Niederlage akzeptieren und sich genug handfesten Gewinn vom Frieden versprechen würden, um die Weisheit in Präsident Izetbegovics drängenden Worten erkennen zu können: ,,Dies mag kein gerechter Frieden sein, aber es ist zumindest gerechter als eine Fortführung des Krieges." Denn Frieden und die Stationierung amerikanischer Bodentruppen sind der einzige handfeste Gewinn, der den Bosniern in Dayton eingeräumt wurde. Es gab keine bindenden Zusagen zur Bewaffnung und Ausbildung der bosnischen Regierungstruppen durch die Amerikaner. Ebenso unklar blieb, ob man den Bosniern die für einen echten Frieden in ihrem Land benötigte Form der Wiederaufbauhilfe tatsächlich gewähren wird.

In der wohl wichtigsten Frage herrschte dieselbe Unklarheit: Wie ernst würde es der Welt damit sein, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die in Srebrenica und unzähligen anderen bosnischen Städten und Dörfern Massenmord begangen hatten? Ohne die Katharsis von Nürnberg hätte sich Deutschlands Rückkehr in die zivilisierte Welt weitaus schwieriger gestaltet. Ohne einen vergleichbaren Prozeß in Bosnien - als vordringliche Aufgabe, nicht als Nebensache, zu der die Politiker ihre Lippenbekenntnisse ablegen, bevor sie sich wieder ihrem eigentlichen Tagwerk widmen und mit nationalen Führern Kompromisse aushandeln, egal wieviel Blut an deren Händen kleben mag - wird der nächste Krieg nicht lange auf sich warten lassen. Wer den Frieden will, muß sich um Gerechtigkeit bemühen.

Was auch geschehen mag, diejenigen, die gekämpft und so schreckliche Entbehrungen auf sich genommen haben, um den Traum von einem einheitlichen bosnischen Staat wachzuhalten, werden sich wahrscheinlich nicht dadurch besänftigen lassen, daß die Welt beteuert, das jetzige Abkommen sei das beste, das man erzielen konnte. Drei Jahre lang konnten sie beobachten, wie die NATO-Flugzeuge kreuz und quer den Himmel über ihrem Land durchschnitten: Flugzeuge, denen es ohne weiteres möglich gewesen wäre, die serbischen Granatangriffe auf Sarajevo zu unterbinden, die ethnische Säuberung in der Bosanska Krajina zu beenden und Srebrenica und Zepa zu retten. Denen, die behaupten, daß man mit Luftangriffen allein keine Kriege gewinnen kann, können diejenigen von uns, die den Bodenkrieg in Bosnien vor Ort verfolgt haben, nur antworten, daß die Androhung eines Luftangriffs ausreichte, um Gorazde zu retten. Die Luftangriffe der NATO bewiesen, daß das ganze Gerede über eine Unbesiegbarkeit der Serben, das innerhalb der NATO und des britischen und französischen Außenministeriums sowie, mit gewissen Abstrichen, innerhalb der UNO verbreitet wurde, dummes Zeug war. Serben, so stellte sich heraus, konnten tatsächlich ohne Gewissensbisse töten. Vielleicht brauchten wir erst Srebrenica, um das erkennen zu können. Doch was immer ihre Führer vollmundig von sich gegeben hatten, bevor die NATO ihre Jagdbomber starten ließ: die Serben waren nicht bereit zu sterben, ohne mit der Wimper zu zucken. Um das erkennen zu können, hätte es gar nicht der NATO-Luftangriffe bedurft. Die Serben waren ganz normale Menschen, keine Monster und auch keine Supermänner, und wie alle anderen normalen Menschen handelten sie vernünftig, jedenfalls dann, wenn es um ihr eigenes Leben ging. Und ihre Führer hatten ebenfalls so gehandelt, denn sie brachen den Krieg aus politischem Kalkül vom Zaun, nicht aus unbezähmbarem Haß. Sich etwas anderes vorgestellt zu haben, könnte die größte Selbsttäuschung sein, die die bosnische Tragödie hervorgebracht hat.

Doch was außer untröstlicher Verbitterung sollte man von der Bevölkerung Sarajevos und den Menschen überall im Freien Bosnien angesichts des Vertragsergebnisses erwarten, wenn man bedenkt, daß der Westen, hätte er nur die nötige Entschlossenheit aufgebracht, den Genozid an den bosnischen Muslimen seit April 1992 jederzeit hätte beenden können ... etwas, das so lange von den Großmächten und der UNO geleugnet wurde, aber inzwischen durch die vom Internationalen Gerichtshof zur Verfolgung von Kriegsverbrechen in Den Haag gegen Radovan Karadzic und General Mladic erhobenen Anklagen wegen Völkermordes seine offizielle Bestätigung gefunden hat. Unter der einfachen Bevölkerung herrscht trotz der Erleichterung wegen der Aussicht auf Frieden und eine gewisse Normalität das überwältigende Gefühl, die Leiden und Entbehrungen der letzten vier Jahren seien völlig umsonst gewesen. Nur wenige von ihnen werden eine Friedensvereinbarung feiern, die im Grunde das Verschwinden jenes Bosniens ratifiziert, das es bis 1992 gegeben hat. Auch wenn es für Westeuropäer - von denen sich ja viele fast von Kriegsbeginn an mit dem Verschwinden Bosniens abgefunden hatten - schwer nachvollziehbar sein mag, ist es die Verteidigung des Ideals eines multinationalen, multikonfessionellen Bosniens gewesen, für das die Bosnier ihr Blut vergossen und unmenschliche Entbehrungen auf sich genommen haben. Dem ganzen zungenfertigen Gerede über den islamischen Fundamentalismus zum Trotz haben die meisten Bosnier nicht dafür gekämpft, ihren Staat in einen monoethnischen Staat wie Serbien oder Kroatien zu verwandeln, sondern eher dafür, daß er als etwas anderes, etwas Besseres fortbestehen könne - als die Art von Staat, die die Bosnier in ihrer Naivität als die europäische Norm angesehen hatten.

,,Wir verkörperten schon das europäische Ideal, als es noch gar kein Europa gegeben hat", pflegt der in Sarajevo lebende Maler Edin Numankadic zu sagen. Damit spielt er auf das gute Einvernehmen an, das zwischen Katholiken, Griechisch-Orthodoxen, Muslimen und Juden geherrscht hat, unter der türkischen, der österreichischen und sogar unter der jugoslawischen Ägide. Dieser Glaube wird von vielen in der bosnischen Hauptstadt geteilt, eine Überzeugung, die Sarajevo in die Lage versetzte, der längsten Belagerung in der Geschichte des neuzeitlichen Europas standzuhalten, selbst nachdem sich herausgestellt hatte, daß es keine militärische Intervention von außen geben würde, ja noch nicht einmal eine Aufhebung des Waffenembargos, das den Widesstand gegen Geschütze, die die Serben auf den Bergen rings um die Stadt in Stellung gebracht hatten, so sinnlos erscheinen ließ. Außerhalb Sarajevos, als die Kanonen zum Schweigen gebracht wurden und es klar war, daß der ungerechte Frieden, gegen den die Bosnier so lange gekämpft hatten, kurz vor seiner Verwirklichung stand, gab es viele, die davon überzeugt waren, daß sich das Kriegsglück nun auf ihre Seite schlagen würde. Mit kroatischer Unterstützung hatten sie große, von Serben besetzte Gebiete zurückerobert und glaubten nun, daß sie über kurz oder lang Banja Luka und Prijedor in Westbosnien einnehmen und den Brcko-Korridor schließen könnten, der die serbisch besetzten Gebiete in Ostbosnien mit dem eigentlichen Serbien verbindet. Ob die bosnischen Regierungssoldaten mit ihrer Einschätzung recht hatten, war genauso irrelevant wie die Frage, ob die Deutschen mit ihrem Gefühl recht hatten, daß sie 1918 nicht besiegt, sondern verraten worden waren. Die Deutschen glaubten daran. Und die Bosnier glauben es auch. Oder, anders formuliert, die grundlegenden Moleküle einer Nachkriegsinstabilität sind bereits vorhanden.

Sie können nicht begreifen - und weshalb sollten sie das auch tun? -, warum der Frieden in Europa beinahe die Auslöschung ihres Volkes erforderlich gemacht hätte. Die Tatsache, daß die NATO-Bomber erschienen, 1995, ist für sie kein Trost. ,,Es wäre besser gewesen, wenn die Amerikaner vor vier Jahren gekommen wären", sagte Ejup Ganic nach der Paraphierung des Dayton-Abkommens, wobei er sich nur wenig Mühe gab, die Wut in seiner Stimme zu unterdrücken. Nach Ganics Ansicht hätte Bosnien etwas Besseres verdient gehabt. Doch es wäre auch für Europa und für die Amerikaner besser gewesen, hätte der ethnische Faschismus auf dem Balkan nicht triumphiert. In fünfzig Jahren werden die Erklärungen, warum die Welt tatenlos der Vernichtung Bosniens zugesehen hat, genauso hohl klingen wie die Erklärungen, warum man seinerzeit dafür sorgte, daß keine Waffen in die Spanische Republik gelangen konnten. Liest man die Berichte des Sanktionskomitees von Lord Plymouth aus dem Jahre 1938, in denen von der positiven Rolle die Rede ist, die die internationale Staatengemeinschaft in Spanien gespielt habe, denkt man auf der Stelle an die Berichte, die die nach der Devise des Pilatus verfahrenden Verantwortlichen der UNPROFOR und der UN-Abteilung für friedenserhaltende Operationen zwischen 1992 und 1995 veröffentlicht haben. Ja, jeder hatte seine guten Gründe: die Franzosen, die Briten, die Deutschen, die Europäische Union, die UNO. Ja, es gab die Notwendigkeit, eine Ausweitung des Konfliktes zu verhindern. Ja, die Amerikaner befanden sich in einer Phase intensiver Bsschäftigung mit sich selbst. Ja, die paneuropäischen Institutionen, die man hätte einsetzen können, steckten noch in den Kinderschuhen. Ja, ohne echte Partizipation der Deutschen konnte von einem vereinten Europa noch nicht die Rede sein. Ja, die Vereinten Nationen wollen nicht selbständig handeln und werden von ihren Mitgliedstaaten auch nicht dazu ermutigt. Ja, es gab ein unausgegorenes und widersprüchliches Mandat des Weltsicherheitsrates. Und ja, überall im Westen herrschte unmittelbar nach dem Ende des Kalten Krieges Verunsicherung. Ja, ja und nochmals ja. Zu verstehen bedeutet jedoch nicht, zu vergeben.