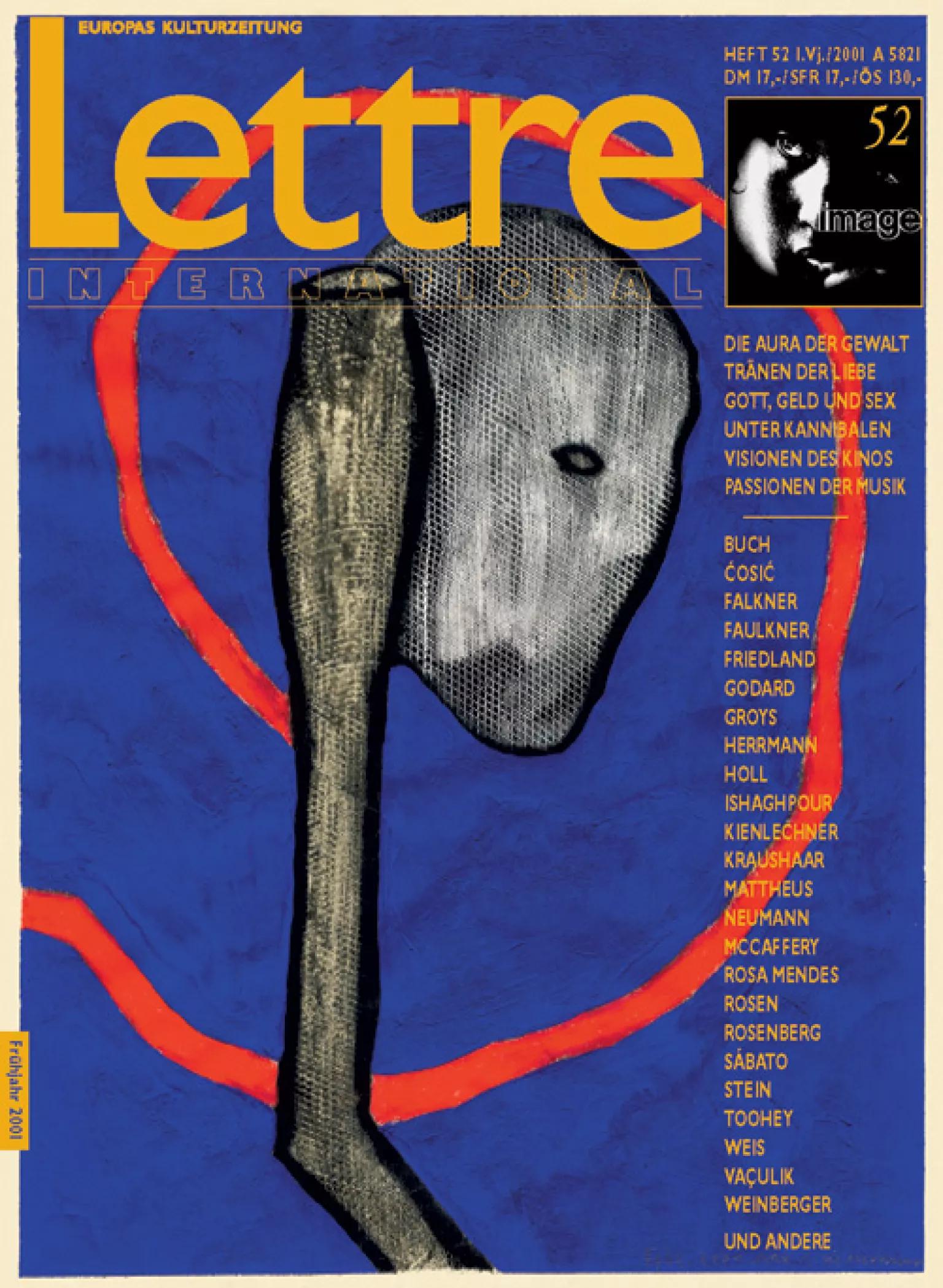

LI 52, Frühjahr 2001

Alptraum im Kannibalenland

Haß, Krieg, Zwillingstotalitarimus und Überleben in AngolaElementardaten

Genre: Bericht / Report

Übersetzung: Aus dem Englischen von Esther Gallodoro

Textauszug

Im ursprünglichen Sinne des Wortes zu reisen, bedeutet, sich auf einer leeren Karte fortzubewegen. Blind über die weißen Flecken des Atlas zu gehen. Reisen meint, keiner Route zu folgen, und nicht, eine Safari zu unternehmen. Es besteht heute fast keine Möglichkeit mehr, wirklich zu reisen und nicht nur Ausflüge zu machen. Das wirkliche Reisen haben wir verlernt durch all unsere zivilisierten Verschwendungsprodukte. Der Tourismus liefert das Abenteuer und Unvorhersehbare gegen Bezahlung, aber das hat mit Reisen nichts zu tun. Sich in eine Kapsel zu begeben, Orte jenseits jeder Karte aufzusuchen, ist für mich ein Privileg. Ich hatte keinen speziellen Grund zu reisen, außer dem des Reisens um der Erfahrung des Reisens willen. Auf der Straße zu sein, unter Bedingungen, daß du und andere zu beweisen haben, was Bruce Chatwin das face value genannt hat. Innerhalb einer Kapsel wie Angola reist du Minute für Minute – und du weißt nicht, ob du am nächsten Tag noch lebst, welche Richtung du einschlägst, welche Menschen du treffen wirst.

Vielleicht war es die Herausforderung der Leere, die mich an Angola angezogen hat, der Drang außerhalb von allem und in völliger Losgelöstheit ein niemand zu sein, auch außerhalb der Zeit. Die Regel, die hier gilt, heißt: ohne Bewegung keine Zeit. Zeit ist ein instrumentelles Konzept – kannst du es nicht benutzen, dann lebst du wie eingefroren. Du verlierst keine Zeit, du verlierst dich von Zeit zu Zeit. Die Risiken sind groß. Das ist eine Gefahr und ein Privileg. Wenn ich eine Sucht habe, dann diese.

Nach einem Bericht der Vereinten Nationen ist Angola das schlimmste aller Länder, um darin zu leben und der schrecklichste Ort, um als Kind in diese Welt geboren zu werden. Die Statistik und die Zahlen sind unerträglich. Sie sind unvollständig und noch weniger auf dem neuesten Stand. Fast zwei Millionen Flüchtlinge in den Nachbarländern zählt man – inzwischen in der zweiten Generation – und eine noch viel größere Anzahl von Vertriebenen auf eigenem Boden – Internal Displaced People – ohne Recht auf einen Platz in ihrem eigenen Land. Angola hat die höchste Kindersterblichkeit und hält den Rekord hinsichtlich der Kinder, die vor ihrem fünften Lebensjahr sterben. Ein Bericht der UN-Beauftragten und verschiedener humanitärer Organisationen in der Provinz von Biè (Zentralplateau), zusammengetragen, noch bevor der dritte Krieg 1998 mit voller Kraft ausbrach, besagt: 97 Prozent der Kinder waren dem Kriegsgeschehen ausgesetzt; ein Drittel davon hat zwischen 1992 und 1994 seine Eltern verloren; fast 90 Prozent waren Bombardements ausgeliefert; zwei Drittel dieser Kinder der Explosion von Landminen; der gleiche Prozentsatz hat Menschen sterben sehen oder war bei Ermordungen zugegen, was sie mit "psychosozialen Traumata" zurückläßt. Wohin man geht, landeinwärts oder nach Luanda, man findet kaum mehr als eine Bevölkerung auf der Flucht, von einem zum anderen Ort gejagt, ein Land von Amputierten, Blinden, Witwen, Waisenkindern, Hungernden, Bettlern, Vertriebenen, Heimatlosen, Teenagersoldaten, jungen Männern, die zum ersten Mal zur Kalaschnikow gegriffen haben, als sie zehn oder elf Jahre alt waren, weil sie eines Tages jemand aus ihrem Dorf gekidnappt und derart rekrutiert hat. Für immer. Der innere Krieg, der Kampf, der in jeder Person immer weitergeht, das ist es, was man in den Kinderaugen lesen kann – wie an kaum einem anderen Ort. Harter Stoff.

Wir sprechen über ein Alptraum-Land. Einen Alptraum im Wachzustand. Eine Apokalypse. Nachdem ich dieses no-land’s-Land durchquert hatte, um mein Buch Baía dos Tigres zu schreiben, habe ich realisiert, daß die Angolaner ihrer Gegenwart, ihrer Vergangenheit, sogar ihrer Zukunft beraubt worden sind. In dieser totalen Zerstörung gibt es einen Moment, wo all das, was zum Leben gehört, zur absoluten Bewegungslosigkeit kommt. Es gibt keine Zeit mehr, sie ist eingefroren. Wenn die Zeit nicht mehr fließt, kann sie auch denen nicht zu Hilfe kommen, die der Krieg hinter sich gelassen hat. Auch die Gegenwart wurde den Angolanern gestohlen, weil die meisten nie etwas anderes als Gewalt, Angst, Haß und Trauer kennengelernt haben. Die Vergangenheit wurde ihnen genommen, weil die Überlebenden dieses Krieges – und eingeschlossen die, die ihn betreiben – sich nicht mehr erinnern können, wo, warum, wozu alles begonnen hat.

Einige wenige privilegierte Angolaner weiden sich an dieser Zukunft, dieser Gegenwart, dieser Vergangenheit. Ich nenne sie die Kannibalen. Sie befriedigen ihre Habgier auf Kosten anderer Menschen. Sie sind niederträchtig und nie zufrieden. Sie sind satt, während die Mehrheit nichts hat. Armut in Angola erreicht unvorstellbare Grade. Luanda – nach Tokio die Hauptstadt mit den zweithöchsten Lebenshaltungskosten der Welt – gleicht einer verfallenen Vorstadt mit nahezu vier Millionen Menschen, die in absoluter Armut leben, unter unmenschlichsten Bedingungen. Luanda ist schlimmer als Bombay, Jakarta, Lagos oder Rio.

Schon 1992, vor den allgemeinen Wahlen, war die Armut ein Problem. Es gab keinen Strom, keine öffentlichen Verkehrsmittel, kein Wasser – ist es zu glauben, daß die Bevölkerung von Luanda ihr Wasser teurer als in jeder anderen Stadt bezahlt? Die Menschen sind heimatlos, manche leben am Strand unter offenem Himmel, am Rande der Luanda Bay. Manche leben einfach in Höhlen, graben sich ein Loch von zwei oder drei Metern tief in den Sand, um sich vor dem Wind zu schützen. Ein Loch im Sand – das kann ein Zuhause sein.

Doch die Mächtigen leben in geradezu florentinischer Eleganz. Ihre Ästhetik spricht für sich. In Luanda, wo alles aus Abfall, Schutt, heruntergekommenen Gebäuden und Straßen besteht, und gigantische Vorstädte das umgürten, was von einer früher sehr modernen Stadt übrig geblieben ist, gibt es ein paar hundert Privilegierte mit einem geradezu obszönen Lebensstandard. Ein Ökonom meinte: "Wer hier reich ist, ist es auf der ganzen Welt." Wie wahr. Hier findet man die teuersten Autos Afrikas. Der Auto-Import ist eines der lukrativsten Geschäfte; Autos sind die Lieblingsspielzeuge der Politiker; der Spitzname der Nationalversammlung ist "Auditorium", seit die Regierung für alle Parlamentsmitglieder, Minister und hohe Funktionäre Topmodelle von Audi importiert. Es gibt eine Kultur der Vergeudung, die in diesem begrenzten "Milieu" mit ihren Statussymbolen und Luxusgütern protzt. In einigen Bars und Discos stellen die Teenager der reichsten Familien sich in den teuersten Klamotten der exklusivsten Geschäfte Lissabons, Londons oder Paris’ zur Schau. Diese Arie der Verschwendung beginnt beim Staat: die angolanische Botschaft in Paris befindet sich in der Avenue Foch – das teuerste Pflaster Frankreichs –, in einer riesigen Villa unweit eines Palastes der saudischen Königsfamilie. Die Nomenklatura Luandas bewohnt die besten Apartments und Villen; die meisten Häuser wurden kostenlos übereignet, als die Marktwirtschaft die sozialistische Wirtschaft abgelöst hat und die Partei öffentliches Eigentum an ihre Mitglieder, an Top-Familien und verdiente Kameraden verteilt hat. Seit neuestem vermieten diese ihre Wohnungen und Häuser an ausländische Firmen (Ölfirmen, Beratungsgesellschaften, Banken), internationale Agenturen oder NGOs, die bis zu 10.000 oder 15.000 US-Dollar monatlich für ein Zimmer mit Meerblick auf den Tisch legen. Deshalb ist in Luanda alles extrem teuer: für alles Mögliche wird ein Vermögen verlangt, und es scheint, daß genügend bereit sind, diese Unsummen zu bezahlen. Und die Gier nach Villen und Luxuswohnungen dehnt sich sogar bis ins Ausland aus: die angolanische Führung unterhält üppige Haushalte in Lissabon, Paris oder Miami, wo sie Yachten besitzen.

Manche Frauen nehmen ein- zweimal im Monat das Flugzeug nach Lissabon, um im Supermarkt einzukaufen. Und es kommt vor, daß die Besitzer teurer japanischer oder amerikanischer Wagen mit Vierradantrieb ihre Fahrzeuge mit dem Flugzeug zur Reparatur nach Frankfurt, Lissabon oder Houston bringen lassen. Einer bekannten portugiesischen Modedesignerin wurde ein Schiffscontainer mit Kleidung für ihre Luxusboutique in Lissabon gestohlen; später fand sie heraus, daß er nach Luanda "umgeleitet" worden war. Der Lifestyle dieser Stadt ist die Korruption selbst.

Das Leben zählt nichts in Luanda. Um genauer zu sein, das Leben zählt wenig: 100 US Dollar zahlt man für einen Auftragsmord – kein schlechter Preis, genauso viel zahlt man für ein Steak mit einem Cabernet Sauvignon vom Kap. Gewalt durchdringt alle Bereiche des täglichen Lebens. Der Tod ist das übliche Mittel, sich ein Problem vom Hals zu schaffen – zwischen dem Guerillero und dem Soldaten, dem Soldaten und der Polizei, der Polizei und dir, dir und deinem Nachbarn. 1997 haben die Vereinten Nationen eine grobe Schätzung über Waffen in zivilen Händen abgegeben; sie wurden auf mindestens eine Million beziffert, von denen der Armee, der Polizei, der Sicherheitsdienste ganz abgesehen. Sicherheitsdienste sind überall: du gehst in eine schicke Disko mit "schönen Leuten", die Schulter an Schulter tanzen – und die Wachen tragen Kalaschnikows). Es ist absolut normal, Waffen zu tragen und zu benutzen. Ich spreche nicht von Pistolen oder Gewehren. Ich spreche von Maschinengewehren, AK-47 oder Uzi, von Munition jeder Art, von Granatwerfern, Anti-Personen- und Anti-Panzer-Minen. Ich habe als Korrespondent in Luanda gelebt und eine Wohnung downtown gemietet. Der Besitzer riet mir, im Falle eines Feuers irgendwo im Gebäude sofort herauszustürzen: Leute lagern öfters Munitionskisten in ihren Wohnungen, und ein Feuer kann bewirken, daß mehrere Etagen einfach weggeblasen werden. Dieser komplette Irrsinn hat alle Lebensaspekte dort durchdrungen, alles geht drunter und drüber, das Normale ist bizarr oder sogar subversiv geworden, während das Surreale und Unglaubliche zum täglichen Geschäft gehört, allseits akzeptiert. Beispiele? Bei einem befreundeten Journalisten feuerte ein Mann mit einem Maschinengewehr in dessen Garten. Seine Familie fragte nicht, wer dieser Mann sei, wer ihn dorthin geschickt hat, sondern was mein Freund Falsches getan habe, um eine solche Attacke zu provozieren! Oder: Während der Wahlkampagne von 1992 wurde die Wohnung eines bekannten oppositionellen Intellektuellen, der eine kleine Party gab, von einer Bombe zerstört. Wie die angolanische Presse auf den Anschlag reagierte? – "Warum hat er auch Sprengstoff in seiner Wohnung versteckt?" Solcherlei Logik hat alles durchdrungen, und das ist verhängnisvoll. Am Ende resultierte daraus eine Verschiebung, eine kollektive Triebkraft in Richtung einer rohen und gemeinen Gesellschaftsorganisation, ohne Ethik und mit mehrerlei Schichten absurder Habgier, Arroganz und zügelloser Intoleranz. Man findet das auf beiden Seiten der Barrikade. Nichts wird in die Erziehung, in Besitz oder Infrastruktur investiert – von beiden Führungen nicht. MPLA und UNITA betreiben ein Katastrophenmanagement. Aber die Katastrophe ist willkommen, und dient dazu, die eigene Macht zu erhalten.

Die Bodenschätze spielen eine immense Rolle. Ohne einen derartigen Reichtum hätten die beiden verfeindeten Parteien nicht genügend Spielraum gehabt, um all das Elend anzurichten. Auf der Seite von Luanda hat Präsident José Edouardo dos Santos eine starke Hierarchie der Macht aufgebaut, mit ihm als absolutem Herrscher an der Spitze. Der Aufbau dieser Machtstruktur fand statt im Inneren einer bereits existierenden Diktatur. Während seiner zwanzig Jahre an der Macht hat dos Santos eine konsequente, kohärente, intelligente Struktur geschaffen, um seine Macht auf alle Lebensbereiche auszudehnen. Bis heute kontrolliert er die Armee, auch wenn er mit internen Rivalitäten konfrontiert ist. Es ist ihm gelungen, auch die zwei anderen Quellen der Macht in den Griff zu bekommen: die Partei (auf dem letzten MPLA-Kongreß hat er es geschafft, manche noch respektierte Veteranen auszuschalten) und die beiden einzigen Firmen, die wirklich funktionieren und von Bedeutung sind, Sonangol (Öl) und Endiama (Diamanten). Dieser Mann ist Staatsoberhaupt, oberster Armee- Befehlshaber und Premierminister zugleich. Wo er nicht persönlich präsent ist, findet man seine Familie oder sein Umfeld.

Auf der Gegenseite ist der Sachverhalt weniger kompliziert. Bei der UNITA, deren Guerilla-Hauptquartier sich bis 1992 in Jamba in der entlegenen Provinz Kuando Kubango befand, handelte es sich eher um eine Kriegsmaschine im Busch. Ihr Führer Jonas Savimbi hat sich persönlich der Bedrohung durch interne Meinungsverschiedenheiten angenommen: durch Umerziehungslager chinesischen Stils, öffentlichen "Prozessen" und in vielen dokumentierten Fällen durch Hinrichtung (man sagt ihm Geschmack am Abzug nach). Unter solchen Bedingungen ist es viel einfacher, eine messianisch-totalitäre Form des Maoismus aufzubauen. Savimbi verfügt über die Grundzüge eines Colonel Kurtz aus Joseph Conrads Herz der Finsternis und Francis Ford Coppolas Apocalypse Now. Meiner Meinung nach ist er so besessen von der Idee des Macht, daß er den Bezug zu jeder Normalität verloren hat; er ist zu einem "Guerilla-Psychopathen-Killer" mutiert – das habe ich geschrieben, nachdem ich ihn interviewt hatte. Es gibt etwas von Wahnsinn in ihm, eine mentale Pathologie im klinischen Sinne. Er ist Opfer seines eigenen Persönlichkeitskultes. Er versteht sich als Retter seines Volkes. Vielleicht begreift er sich wirklich als eine Art lebender Gott. Im Unterschied zum Totalitarismus der MPLA liegt Savimbis Hauptstrategie des Machtausbaus darin, von direkter Gewalt Gebrauch zu machen und Angst einzusetzen, um seine eigene Truppe zu terrorisieren. Man sagt Savimbi nach, daß er mehrmals im Busch UNITA-Spezialeinheiten angeführt habe_... In Jamba z.B. sollen sie eine Gruppe von "Hexen" verbrannt haben, die für eine wichtige verlorene Schlacht verantwortlich gemacht wurden. Afrikanische Inquisition.

Über drei Jahrzehnte nun haben diese Kannibalenfamilien ihre Verwüstung betrieben. Ihr Gesellschaftsmodell bedarf keiner zivilen Gesellschaft, keiner Infrastruktur, keines Wissens, keiner Freiheit. Eine Ideologie oder einen Traum gibt es nicht mehr, weder in der MPLA noch in der UNITA. Was beide erreicht haben, unterscheidet sich kaum mehr. Bei beiden findet sich der gleiche Bodennullpunkt gegenüber allem, ein Tarzan-Afrika.

(...)