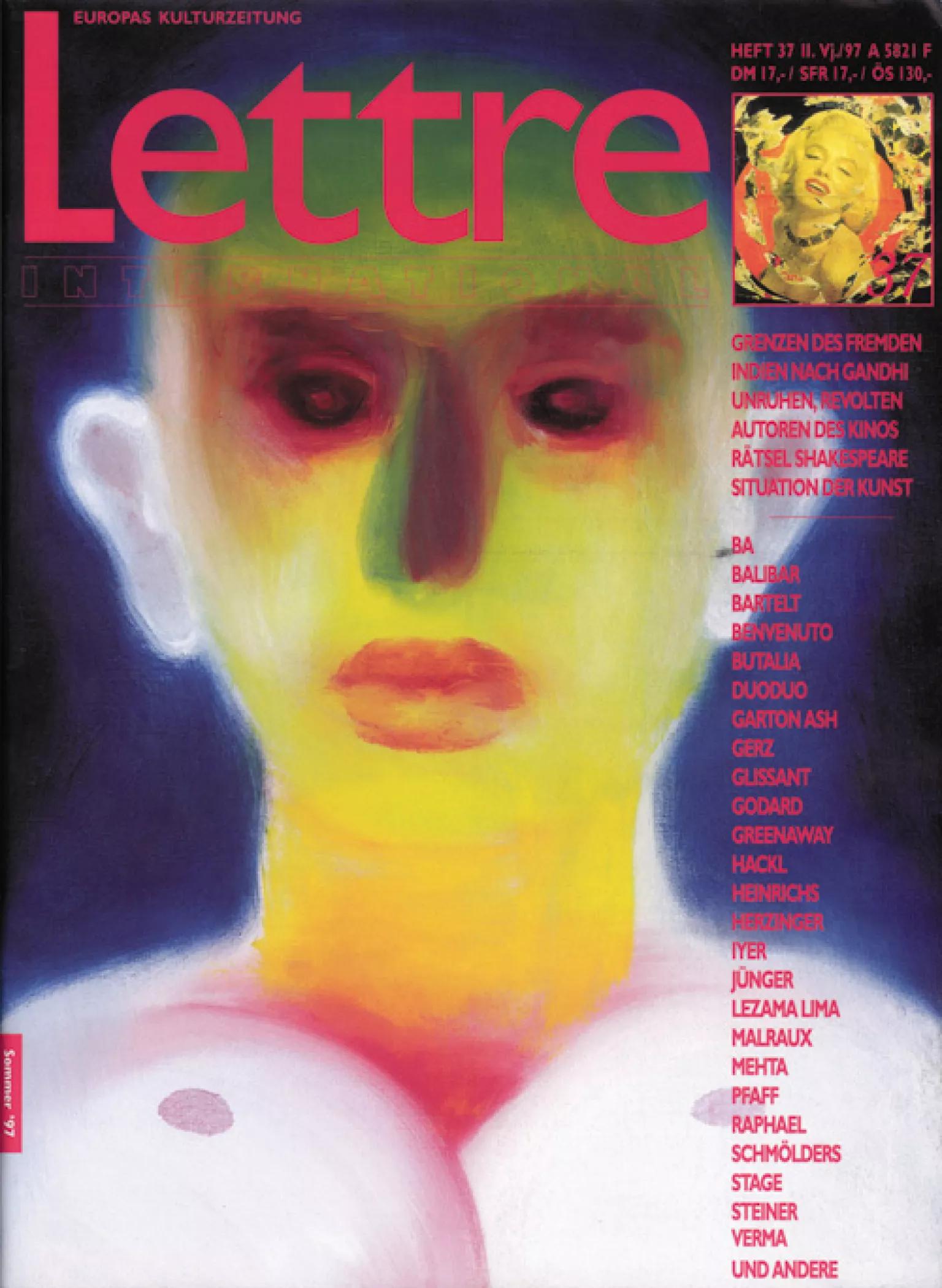

LI 37, Sommer 1997

Hotel Hebron

Begegnungen im Niemandsland zwischen Krieg und FriedenElementardaten

Genre: Literarische Reportage / New Journalism

Übersetzung: Aus dem Dänischen von Jörg Scherzer

Textauszug

Immer, wenn Yousef Shahin Mister Nazmy draußen im Foyer sieht, schlägt er die Augen nieder, oder er nimmt eine weitere seiner unzähligen Abrechnungen in Angriff, die niemals stimmen und jedesmal ein gnadenloses Defizit ausweisen, weil das Hotel so neu ist, und nur wenige der einheimischen Gäste sich bereits mit dem Gedanken vertraut gemacht haben, daß sie für Kost und Logis auch bezahlen müssen. Mister Nazmy aber betritt das Büro, nimmt Platz, zündet sich eine Zigarette an und läßt sich eine Tasse Kaffee anbieten. Anschließend plaudert man ein wenig über das Wetter und die Unruhen im Zentrum von Hebron und stimmt darin überein, daß man in wirklich sonderbaren Zeiten lebt. Woraufhin Mister Nazmy sich zurückzieht und aufrechten Schrittes durch die Ein-Sarah-Straße von einer Kaffeestube zur nächsten wandert.

"Allmählich wird es ein wenig peinlich", sagt Yousef Shahin, der außer dem Hotel noch zwei Supermärkte in der Stadt besitzt. Er hat einen längeren London-Aufenthalt bei einer gutgehenden Firma irgendwo in Kensington und akademische Studien des modernen Managements absolviert. Ein junger, attraktiver, wohlhabender Mann, ein Traum von einem perfekten Schwiegersohn.

"Peinlich, verstehen Sie?", wiederholt Yousef. "Äußerst peinlich. Ich habe Mister Nazmy noch nicht geantwortet. Schon drei Wochen ist es her, seit ich ihn um seine Erlaubnis bat, einen Besuch in seinem Haus machen zu dürfen, um mich mit seiner jüngsten Tochter zu unterhalten. Was mir gestattet wurde. Ich ging hin, bekam Kaffee und Obst angeboten und unterhielt mich mit ihr, selbstverständlich in Gegenwart ihrer Eltern. Ihre Antwort fiel jedoch unbefriedigend aus. Sie hat keinen Sinn für Ökonomie und ihre Stimme ist dünn und schrill. Infolgedessen habe ich mich höflich bedankt, habe Na'a salama gesagt und habe das Haus wieder verlassen. Aber ich habe ihm noch keine Antwort gegeben. Und das ist das Peinliche, wissen Sie. Mister Nazmy ist ein alter Mann. Sein größter und vielleicht letzter Wunsch ist, daß alle seine Töchter verheiratet und gut versorgt sind, ehe er ins Grab sinkt. Aber was soll man machen? Die Männer wählen, die Frauen werden gewählt. So ist das in Hebron schon immer gewesen. Eines Tages werde ich es ihm sagen. Ihre Tochter ist schön wie ein Lamm, werde ich sagen. Aber wie ein Lamm steht sie unsicher auf den Beinen. Mister Nazmy wird das bestimmt verstehen. Er wird ein wenig verletzt sein, aber er wird es verstehen. Ich muß mich nur zusammennehmen."

So leben wir in diesem Hotel und vertreiben uns die Zeit in der eiskalten Hotelhalle, unterhalten uns über die Ehe und die Stadt zu Füßen des Hotels. Yousef serviert in hohen Gläsern, deren Rand in Zimt und Zucker getaucht wurde, dampfend warmen, frischgepreßten Zitronensaft. Dann addiert und dividiert er wieder und starrt mit ausdrucksloser Miene auf die Zahlenkolonnen.

"Cash-flow", sagt er kopfschüttelnd. "Von Cash-flow keine Rede." Was für ein schönes Wort, in einer Stadt, in der Schafherden und ältere Palästinenser auf Eseln noch einen wesentlichen Teil des Straßenverkehrs ausmachen.

"Abu Amar hat mit seinen Leuten hier gewohnt. Zweihundert Mann. Sie haben gegessen und getrunken und übernachtet. Und Arafat, unser Präsident, hat mich persönlich auf beide Wangen geküßt und gesagt, er betrachte das Hotel als Heimstatt und Wohnung aller aufrechten Palästinenser. Aber bezahlt hat keiner. Und das ist jetzt drei Monate her. Er schuldet mir noch immer 10.000 Dollar! Aber wie soll ich diesen Betrag eintreiben? Jeden Tag rufe ich in seinem Büro unten in Gaza an. Aber immer gibt es irgendeine Krisensituation, die unverzüglich behoben werden muß. Da fehlt es in Gaza an Geld. Da ist oben in Ramallah die Kasse leer. Oder in Bethlehem oder Nablus ist das Bargeld ausgegangen. Morgen jedoch sieht vielleicht alles anders aus, und dann soll ich es doch bitte noch einmal versuchen. Aber ich weiß ja, denn das ist doch schon immer so gewesen: Wer an der Macht ist, bezahlt nicht. Das ist der Kern der Macht: Nimm so viel du kriegen kannst und gib niemals etwas weg."

An einem klaren Morgen stehen wir auf dem Hoteldach und sehen hinab auf Hebron. Zu unseren Füßen führt die Ein Sarah-Straße zum Markt in der Bab El-Zawyeh, und dort, hinter einem Gebirge, das sich zusammensetzt aus Kohlköpfen, Kräutern, Apfelsinen, abgeschnittenen Lammköpfen, Textilien, ambulanten Apotheken und Kebab-Buden, endet das palästinensische Hebron. Eine gelbe, hastig auf eine Hausmauer geschmierte Markierung zeigt an, daß dort eine andere Welt beginnt. Hundert Meter weiter steht eine Gruppe kleiner Gestalten in lehmfarbenen Uniformen. Im Unterschied zu Polizei und Militär der Palästinenser ist sie bis an die Zähne bewaffnet. Die Israelis.

"Das da, das haben wir bekommen", sagt Yousef und deutet auf die Ein Sarah. "Die einzige Geschäftsstraße in Hebron, in welche die Israelis niemals kommen! Und falls sie das für eine Kleinigkeit halten, werde ich Ihnen nicht widersprechen."

Was soll ich antworten? Sage ich, das Ganze erscheine mir ein wenig symbolisch, verletze ich womöglich Yousefs Stolz, sein kaltes, teilweise ruiniertes Hotel liegt nun einmal hier an der Ein Sarah. Übersetzt bedeutet Ein Sarah "Sarahs Quelle", was in den Osloer Verhandlungen häufig erwähnt wurde, da die israelische Seite, unterstützt von einer Gruppe amerikanischer Rechtsanwälte, die Meinung vertrat, Sarah sei ein jüdischer Name, der Name der jüdischen Urmutter, infolgedessen müsse den Israelis, trotz der Aufteilung Hebrons in zwei Zonen, ein ungehinderter Zugang zur Ein Sarah eingeräumt werden. Sage ich, dies sei ein guter, wenn auch zaghafter Ansatz zu einem palästinensischen Staat, verleugne ich meine eigene Überzeugung. Denn das, was ich in der Woche, die ich hier verbracht habe, gesehen habe, kommt mir vor wie eine Perfektion des Gedankens, der hinter zwei anderen Orten an dem Weg durch das 20. Jahrhundert stand. Eine Kmmbination von Theresienstadt und einer Bantu-Stadt zu Zeiten des südafrikanischen Apartheid-Regimes. Dies sage ich, und mein Blick wandert von einer Ladenfassade zur nächsten: Al Watan Elektronik, Dandis Book Shop, Dry Cleaning Al-Nuzha, Bank of Jordan, Al-Amanah Supermarkt. Alle Läden sind geschlossen, für das jüngste Opfer der israelischen Gummikugeln ist eine dreitägige Trauer verordnet worden. Vielleicht handelt es sich aber auch nur um eine kilometerlange Kulisse, hinter der sich nichts verbirgt. "Theresienstadt und eine Bantu-Stadt", antworte ich, ohne zu erwarten, daß Yousef mich versteht. Was aber der Fall ist. "Genau", sagt er und nickt. Von einem Hotelier sollte man nicht unbedingt erwarten, daß er nebenbei noch Historiker und Philosoph ist. "Aber genauso ist es: ein herausgeputztes Konzentrationslager und ein Vertriebenenlager. Und obendrein hat man uns noch in Zonen aufgeteilt. Wie in einem Science-Fiction-Roman. Die unterste und die oberste Zone. In H-2 regieren die Israelis und ihre verrückten Siedler. Und hier in H-1 regieren uns ihre Lakaien, Arafat und seine Leute, die schlimmer und gieriger sind als die Israelis. Hier in H-1 gibt es mehr Obristen als in ganz China, im Verhältnis zur Zahl der Einwohner, und wir haben mehr Handys als die New Yorker. Aber das ist Ihnen doch sicher bekannt? Sie haben sich schließlich umgesehen und haben mit so vielen Leuten gesprochen, daß Oberst Amin Jabari, der Polizeichef, höchstpersönlich bei mir angerufen und gefragt hat, was sie eigentlich hier treiben."

Ja, das ist mir bekannt. Ich habe mich überall umgesehen, und so gründlich, wie sich das in Hebron eben machen läßt. Zuerst im Gebäude neben dem Hotel, dem Akademischen Club, wo Arafat sich ein Schlafgemach eingerichtet hat, das deutliche Ähnlichkeiten mit jenem aufweist, das ich vor einigen Monaten im Sommerpalast Präsident Mobutus am Ufer des Kivu-Sees im östlichen Zaire gesehen habe. Und damit Bruder Abu Amar, der Präsident aller Palästinenser, gut und sicher ruhen kann, falls ihm der Sinn danach steht, wieder einmal nach Hebron zu kommen, was indessen mit Sicherheit nicht der Fall sein wird, weil er dieses islamische, konservative Hebron haßt, wurde die Fassade des Akademischen Clubs mit den kostspieligsten Marmorfliesen verkleidet und das Portal mit einer Pforte aus schwerem Schmiedeeisen mit vergoldeten Spitzen ausgestattet. Hinter diesem prächtigen Bild, diesem Ausdruck absoluter Macht, verfällt jedoch der Rest des Gebäudes. Und der Wind, der in Hebron heftig sein kann, hat das palästinensische Banner in Fetzen gerissen. Begleitet von Mister Nazmy, Historiker, Meisterdolmetscher und Kettenraucher, der in Hebron alles und jeden kennt, habe ich die Ein Sarah überquert und mich im Rathaus vorgestellt. Nicht nur, um Bürgermeister Mostafa Anatsheh einen Besuch abzustatten, und mich zu erkundigen, womit er sich beschäftigt - da ich durch die besonders großzügigen EU-Unterstützungen sozusagen persönlich an der Finanzierung dieser Stadtverwaltung beteiligt bin -, sondern auch, um mich außerdem ein wenig mit dem Betrieb vertraut zu machen. Ich muß einräumen, daß mich dieses Gespräch ein wenig nachdenklich gemacht hat.

In einer Stadt, die angefüllt ist mit Müll und verrosteten Autowracks, in der Schulen einstürzen und Lehrer hungern, in der Polizei und Militär in neuesten Allradautos herumfahren, ihre Handys ans Ohr geklebt, in einer solchen Stadt hält es der Bürgermeister für angemessen, mich über seine Pläne bezüglich Parkgebühren und einer neuen Anlage mit Platz für 220 Automobile zu unterrichten.

Einige Male im Verlauf der zehnminütigen Audienz versuchte ich, auf die Besteuerung in Hebron zu kommen. Nicht die direkte Steuer von 17 Prozent oder die sich häufig verändernde Mehrwertsteuer, sondern die sogenannten "inoffiziellen Steuern", über die alle in dieser Stadt klagen. Mit anderen Worten Bestechung, Korruption, Geld, das unter dem Tisch durchgeschoben wird. Erstaunt starrte der Bürgermeister mich an. Das sei ihm völlig neu. Natürlich gebe es gewisse Unregelmäßigkeiten. Eine neue, noch ganz junge Stadtverwaltung, eine Administration, die sich erst vor kurzem aus den Ruinen erhoben hat, kann schließlich nicht völlig fehlerfrei sein. Das müsse man doch verstehen. Aber ein System, nein, davon sei ihm nichts bekannt. Also frage ich, ob dem Bürgermeister Harby Sarsour bekannt sei. Selbstverständlich kennt er Oberst Sarsour. So, wie er selbst, gehört der Oberst zum engsten Kreis um Abu Amar. Und der Oberst sei verantwortlich für die Versorgung von ganz Hebron 1 mit Propangas? Ja, er sei so eine Art General Manager, der seine militärischen Erfahrungen für den privatwirtschaftlichen Bereich nutze. Eine Flasche Propangas kostet in Hebron 1 den Gegenwert von acht Dollar, während die Israelis in Hebron 2 das gleiche Gas für fünf Dollar verkauften, bemerke ich, halb als Feststellung, halb als Kommentar. Dieser Preis sei auf höchster Ebene festgesetzt worden, antwortete der Bürgermeister. Die Differenz betrage drei Dollar, beharre ich. Der Oberst sei ein äußerst qualifizierter Mann, meinte der Bürgermeister und deutete an, daß die Audienz beendet ist. Mister Nazmy und ich verließen das Büro des Bürgermeisters in leicht getrübter Stimmung.

Ich bin mir bewußt, daß der Kern des palästinensischen Problems der Kampf um Land ist. Hinzu kommen die politischen Strukturen, die Religion und die Schwierigkeiten beim Aufbau der wirtschaftlichen Infrastruktur. Für den Mann auf der Straße sind das unüberschaubare Größen. Der normale Palästinenser fühlt sich von Arafats innerem Kreis gejagt und verfolgt, der bemerkenswert initiativreich und phantasievoll ist, sobald es um die Anhäufung privaten Vermögens geht, und dann auf dem Weg nach Jerusalem zu neuen Landnahmen weiterzieht. Immer wieder war ich verblüfft über den Mangel an Logik, mit dem die meisten Hebroniter die Entwicklung verfolgen. In ein und demselben Satz vertreten sie einerseits die Ansicht, man müsse die Juden ins Meer treiben, sagen dann aber, unter der israelischen Besatzung sei es besser gewesen, denn da habe man gewußt, wo man stand und die Spielregeln seien bekannt gewesen. Mit der neuen Elite verhält sich das anders. Sie setzt sich überwiegend aus Personen zusammen, die Arafat persönlich ausgesucht hat, und zwar nicht wegen ihrer Verdienste, Tugenden, Qualifikationen oder Erfahrungen, sondern nach persönlichen Schwächen, Unfähigkeit, Unwissenheit, kleiner schmutziger Vorfälle in der Vergangenheit, Tricks und Liebhaberinnen, zweifelhaften Formulierungen und leichtsinnigen Ansichten. Was alles in Arafats Archiv gesammelt ist, so wie nützliche Werkzeuge, deren man sich bedienen kann, falls es zu Loyalitätsproblemen kommt.

Da im Unterrichtswesen von Hebron gestreikt wird, empfiehlt mir Mister Nazmy, wir sollten statt dessen bei der Ibrahim-Schule im israelischen Hebron 2 vorbeischauen. Früher ist er selbst Lehrer in diesem Gebäude gewesen. Und davor schon Schüler. Mister Nazmys Familie ist 1948 aus Jerusalem geflohen und hat sich in Hebron niedergelassen, wo man unter jordanischer Herrschaft lebte, bis zum 8. Juni 1967, als die israelischen Truppen unter Führung Moshe Dayans, ohne auf den geringsten Widerstand zu stoßen, in die Stadt einrückten, das Makpela-Loch öffneten und in die Haram al Ibrahimi-Moschee stürmten, während die Palästinenser von den Höhenzügen um Hebron das Ganze schreckgelähmt verfolgten. Mister Nazmy kann sie alle aufzählen, die Besatzer! Die Römer unter Herodes, die Byzantiner, die muslimischen Heere, die Kreuzfahrer, die Mamelucken, die Türken, die Briten, die Israelis und nun Arafat und seine croonies, wie er sie nennt. Mister Nazmy ist Hebron. Während wir durch die Stadt gehen und an den israelischen Kontrollposten durchgewinkt werden, habe ich das Gefühl, daß er etwas sieht, wofür mir der Blick fehlt. In den Augenwinkeln vielleicht: Heere, die heranziehen und wieder verschwinden, Lanzen und Gewehrläufe mit Bajonetten, die in der Sonne blitzen, Gebäude, die zerfallen, und andere Gebäude, die neu entstehen, all die fremden Sprachen und Stimmen, die in diesen Straßen erklangen. Und die Summe der Geschichte bis zu diesem Tag hat uns hierher gebracht, während wir durch Schmuddelwetter gehen und Matsch und Kälte unsere Füße gefühllos macht.

Mister Nazmy spricht über das Mißverhältnis zwischen der Anzahl der Handys und den Lehrergehältern. Meine persönliche Ansicht ist, daß sich diese beiden Größen nicht miteinander vergleichen lassen. Als wir auf den besten Plätzen vor dem Heizofen im Lehrerzimmer der Ibrahim-Schule Platz genommen haben, stoßen seine Ansichten bei den streikenden Lehrern jedoch auf allgemeine Zustimmung. "Lehrerzimmer" ist vielleicht zuviel gesagt, es handelt sich um ein kaltes feuchtes Loch im unteren Stockwerk der Schule. Wer keinen Stuhl hat, muß stehen. Alle rauchen. Es gibt nur einen Aschenbecher. Die Lehrbücher sind vergilbt und zerfleddert. Im Erdkunderaum hängt nur eine Karte. Palästina in den Grenzen vor 1948!

Das dreistöckige Gebäude muß damals sehr schön gewesen sein. Mister Nazmy unterrichtete hier all die Weltsprachen, die er noch immer beherrscht, grammatikalisch zwar nicht immer völlig korrekt, jedoch mit ungebrochener Begeisterung. "You see", erklärt er, "die Ibrahim-Schule kämpft gegen zwei Feinde, interne Feinde und die Feinde der Schule. Unser Unterrichtsminister, Yasser Amer, der oben in Ramallah residiert, behandelt die Lehrer wie seine persönlichen Untertanen. Er hungert sie aus und feuert sie, falls sie auf die Idee kommen zu streiken. Und den Israelis, you see, gefällt es nicht, daß die Ibrahim-Schule nur einen Steinwurf von ihren Kontrollposten beim Grab des Patriarchen entfernt ist. Schüler sind in ihren Augen potentielle Terroristen. Jedesmal, wenn ihnen eine palästinensische Fahne oder ein Slogan auf den Mauern ins Auge sticht, rücken sie aus, reißen die Fhhne herunter und übermalen den Slogan mit ihren eigenen Ansichten über uns."

Wir gehen auf den Schulhof. In einen mikroskopisch kleinen Winkel, der unter das Osloer Abkommen fällt. Die Fahnenstange ist umgeknickt worden und auf der Mauer überdeckt ein Davidsstern ein paar undeutliche arabische Worte. Darunter steht auf Hebräisch: "Araber haben hier nichts zu suchen!"

Die Lehrer winken uns nach, während wir fünfzig Meter weiter gehen, zu jener Kombination aus Souvenirladen und Cafeteria am Grab des Patriarchen, die von jüdischen Siedlern betrieben wird. Gutnick Foundation steht über dem Eingang. Die Fenster sind vergittert, auf der Treppe stehen israelische Soldaten. Touristen sind nicht zu sehen. Wer möchte auch mit einer Galil im Nacken eine Postkarte aus Hebron erwerben? Auf den Regalen verstaubt der Souvenirkitsch, was mir ein absurdes Gefühl der Befriedigung vermittelt. Die Soldaten haben den Laden für sich allein. Bei ihnen ist er beliebt. Man serviert hier Bier, das man in Hebron sonst nirgends bekommt. Wir gehen in einen Laden auf der gegenüberliegenden Straßenseite und trinken Kaffee, der leicht nach Kardamom schmeckt.

"Lassen Sie uns zurückgehen", schlägt Mister Nazmy vor.

Wir gehen durch die Stadt. Zurück in sein Land. Eine einfache Straße. Ein Haus und ein Garten mit einem toten Zitronenbaum.

(...)